Menziarahi Makam Bung Karno: Sebuah Refleksi

Bung Karno, sapaan akrabnya. Saya lupa kapan kali pertama mengenalnya, lewat apa dan dari siapa. Namun keberadaannya sampai hari ini masih saya geluti. Beberapa buku-buku karya Bung Karno masih saya cari untuk dibaca dan dikoleksi, khususnya yang memuat tentang gagasan-gagasannya. Di samping itu, kiprah Bung Karno dalam pembentukan Negara Indonesia yang merdeka tidak bisa disangsikan lagi. Gebrakannya di masa itu membawa angin segar bagi mereka yang semasa hidupnya hanya mendapati kepahitan dijajah.

Saya pernah mendengar cerita dari seorang teman, ada dosen yang mengatakan bahwa setiap mahasiswa yang belajar ilmu kewarganegaraan tidak layak untuk mendapatkan nilai sempurna. Nilai A bagi mahasiswa itu sudah terlalu tinggi. Bahkan guru kewarganegaraan atau dosen yang mengampu mata kuliah tersebut juga tidak layak untuk diberi nilai A. “Ya yang patut diberi nilai sempurna, hanya Bung Karno”, ucap teman saya mewakili ekspresi dosen yang diceritakan tersebut.

Cerita itu saya ingat kembali saat mobil kami sekeluarga menuju ke makam Bung Karno. Dua hari sebelumnya, ketika ada penawaran mau ke mana liburan awal tahun 2020, adik sepupu saya langsung memilih makam Bung Karno. Ya, wis, akhirnya disepakati kami ziarah ke makam Bung Karno, selain mampir ke Negeri Dongeng. Keduanya terletak di Blitar.

Cuaca hari itu kebetulan cerah. Padahal sehari sebelumnya hujan deras mengguyur di sekitar Tulungagung-Blitar—walaupun tidak sampai berakibat banjir. Perjalanan dari rumah menuju ke lokasi makam cukup lancar, meski di beberapa titik didapati kendaraan padat merayap. Tapi hal itu tidak sampai menimbulkan macet yang berkepanjangan.

Memasuki kawasan makam, ada beberapa pemandangan baru bagi saya yang sudah sekitar lima tahun tidak berkunjung ke sana. Dulu, ruko-ruko tempat berjualan cinderamata dan makanan terlihat kurang sedap dipandang mata, sekarang sudah berjajar rapi di kanan-kiri bahu jalan. Seakan memanggil siapa saja yang kebetulan lewat di depannya untuk mampir. Level kebersihannya juga lebih baik daripada beberapa tahun sebelumnya. Perbaikan-perbaikan seperti itu kelihatannya terus dimaksimalkan oleh pengelola, mengingat makam Bung Karno bisa juga dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah di sektor pariwisata.

Bagi yang sudah ke sana, objek menarik yang hampir selalu dijadikan latar belakang berfoto adalah patung Bung Karno yang sedang duduk. Posisi kaki kiri di atas kaki kanan, sedangkan tangan kanan memegang buku. Patung itu bisa dimaknai sebagai pemimpin bangsa yang peduli pada pengetahuan. Pada konteks di masa itu, memang tidak banyak rakyat di negeri ini yang bisa mengakses ilmu pengetahuan. Narasi sejarah kita menjelaskan bahwa yang bisa mengenyam pendidikan layak ketika masa kolonial hanya golongan bangsawan, itu pun masih sebagai kelas golongan ketiga dalam struktur kolonial.

Minke misalnya, tokoh yang diceritakan oleh Pramodya Ananta Toer dalam karya Tetralogi Buru, bisa dijadikan prototipe dari kasus ini. Minke yang merupakan anak bangsawan, sekolah sampai ke jenjang yang tinggi untuk ukuran masanya, tapi tetap saja hak-haknya dibedakan oleh kolonial. Pribumi haknya akan diberikan selama memberi keuntungan kepada kolonial.

Saya memilih untuk masuk perpustakaan terlebih dahulu. Terakhir kali datang, seingat saya perpustakaan masih dalam tahap pembenahan. Perpustakaan itu diresmikan oleh Megawati Soekarno Putri, mantan Presiden Republik Indonesia kelima sekaligus putri kedua Bung Karno dengan Ibu Fatmawati. Perpustakaan itu terlihat megah dari luar. Masuk ke dalam perpustakaan saya hanya bisa mengamati buku-buku yang berjajar rapi di rak. Selain karena ada buku baru yang datang dan petugas perpustakaan sedang sibuk menata ulang, pengunjung yang lain malah berswafoto. Sepintas koleksi buku yang dominan di perpustakaan adalah buku-buku sejarah. Mungkin perpustakaan itu memang diabdikan untuk meluruskan sejarah di negeri ini yang telah rancu, atau malah punya orientasi agar siapa saja yang berkunjung ke sana bisa membaca sejarah Indonesia lewat nama besar Bung Karno.

Usai berkeliling dari ujung ke ujung, saya beralih ke gedung sebelah yang berisi foto dan benda peninggalan Bung Karno di masa lalu. Jas, keris, dan foto yang bercerita terpampang di gedung itu. Sebelum jalan keluar, terdapat prototipe Burung Garuda dan salinan teks proklamasi dengan bahasa dan tulisan asli. Warisan yang harus dijaga mati-matian sejak dulu bahkan sampai nanti generasi yang lahir paling akhir di negeri ini.

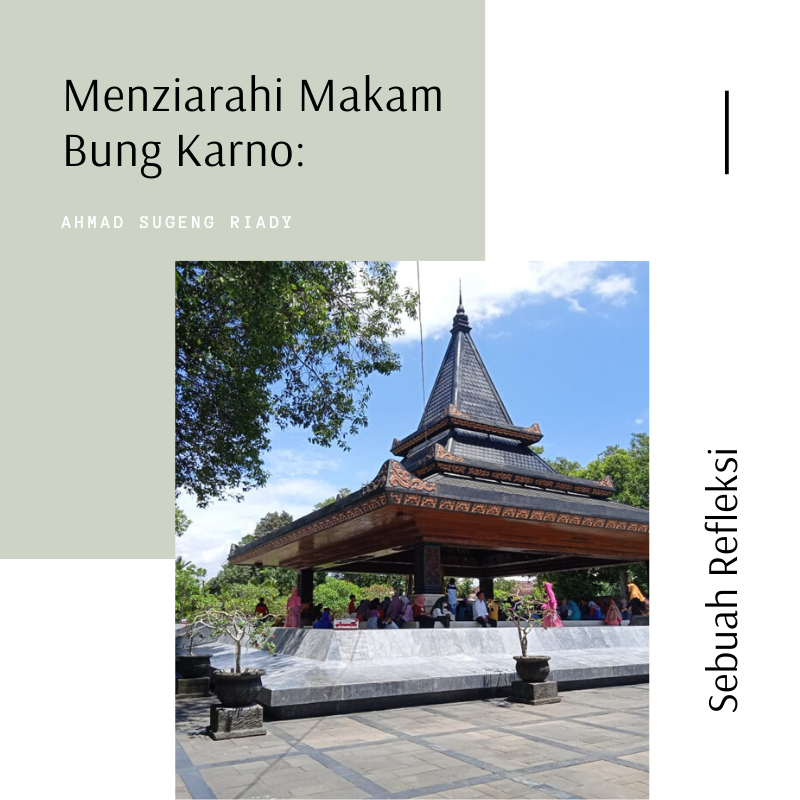

Keluar dari dua gedung itu, kami berjalan menuju ke tempat peristirahatan terakhir Bung Karno. Antara gedung dan makam dihubungkan dengan kolam dan tangga. Masuk ke makam dikenakan tarif tiga ribu rupiah per orang. Di kompleks makam itu disediakan tempat untuk istirahat, musholla, dan toilet yang bisa diakses oleh pengunjung.

Saat itu tidak banyak orang yang berziarah di lokasi makam Bung Karno. Di sekeliling makam hanya terlihat satu kelompok yang berzikir dan berdoa dengan dipimpin oleh seorang bapak-bapak berpakaian surjan lengkap dengan blangkon. Beberapanya lagi ada yang berdoa sendiri. Dan yang lebih banyak lagi hanya sekedar berfoto kemudian badannya lenyap ditelan pasar untuk menuju ke pintu keluar. Anak-anak terlihat asyik berlarian.

Menziarahi makam Bung Karno bisa dijadikan sebagai ajang refleksi di akhir dan di awal tahun. Jangan-jangan apa yang sudah kita lakukan di tahun kemarin bertolak belakang dengan gagasan dan tindakan yang diproduksi oleh Bung Karno. Alih-alih meneruskan perjuangan dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, justru sebaliknya, ragam laku buruk malah kita tunaikan tanpa ada rasa ingin insyaf. Laku-laku seperti berkata rasis, bersengketa dengan sesama anak bangsa atas dasar kekuasaan, korupsi, kesejahteraan yang semakin timpang, eksploitasi alam dengan hanya mempertimbangkan keuntungan, dan seabrek laku-laku yang mencederai gagasan dan tindakan Bung Karno di masa lalu kita lakukan dengan sengaja.

Oleh karena itu, mengutip apa yang disampaikan pengampu Ngaji Filsafat pada Edisi Kemerdekaan-Soekarno (2017), yang menyarankan agar pada siapa saja yang di tahun 2020 belum memiliki resolusi untuk berbuat baik, bisa memegang prinsip Soekarno yang terdapat di buku Di Bawah Bendera Revolusi. Minimal kita tidak terjebak pada situasi yang sama dengan tahun kemarin. Berikut kutipannya:

Nasib kita ada di dalam genggaman kita sendiri… dengan lebih teguh kita harus pertjaja akan kepandaian dan tenaga kita sendiri… dengan menolak tiap-tiap politik opportunisme dan politik possibilisme, jakni tiap-tiap politik jang menghitung-hitung: ini tidak bisa dan itu tidak bisa. Maka kita bersama Mahatma Gandhi berkata: Siapa mau mentjari mutiara, haruslah berani selam ke dalam laut jang sedalam-dalamnja; siapa jang dengan ketjil hati berdiri di pinggir sahadja dan takut akan terdjun ke dalam air, ia tak akan dapat sesuatu apa!

“’Nasib kita ada di tangan kita sendiri, bukan bersandar kepada orang lain’, begitu kurang lebih maunya Soekarno”, kata Pak Faiz. “Jangan bersikap oppoturnisme dan possibilisme. Sikap oppoturnisme itu sikap yang mencari aman, sederhananya mengikuti arus. Kalau mayoritas ke kanan, ya, ngikut ke kanan, begitu sebaliknya. Sedangkan possibilisme itu sikap yang ragu-ragu. Mau mengambil keputusan banyak sekali pertimbangan dan ragu-ragu, akhirnya didahului oleh orang lain”, lanjutnya lagi.

Kami pulang dengan membeli beberapa kaos dan buah sebagai oleh-oleh. Mobil pun melaju meninggalkan lokasi makam yang sudah mulai mendung.

Category : kolom

SHARE THIS POST