Antara Kampung Halaman dan Kehidupan Masa Depan

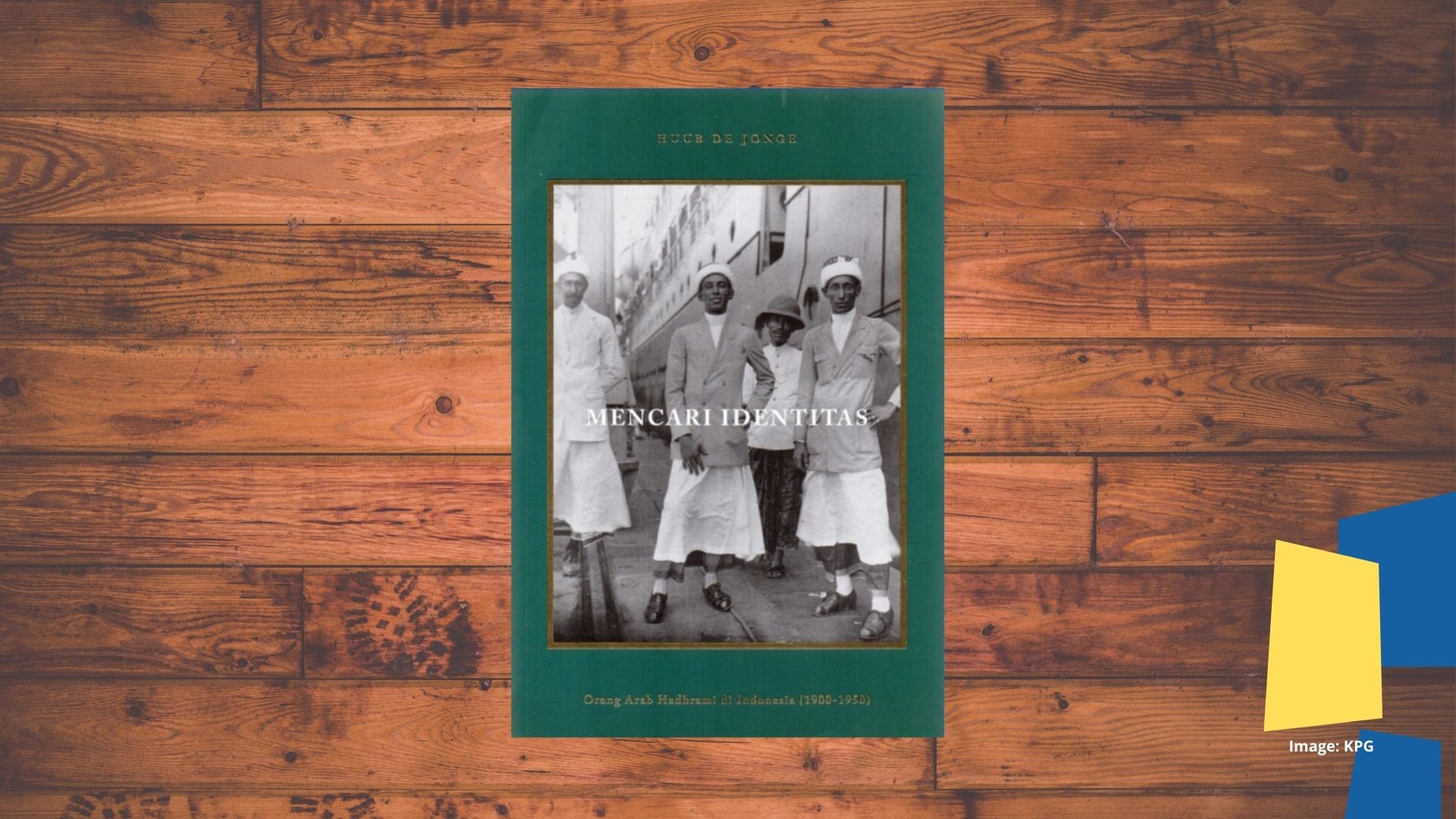

Judul: Mencari Identitas: Orang Arab Hadhrami di Indonesia (1900-1950) | Penulis: Huub de Jonge | Penerjemah: Arif Bagus Prasetyo | Tahun: 2019 | Tebal: 261 halaman | Penerbit: Kepustakaan Populer Gramedia | ISBN: 978-602-481-220-1

Indonesia merupakan negara yang majemuk. Mungkin kalimat tersebut terasa sangat klise karena lazim muncul pada setiap pembahasan normatif mengenai identitas nasional. Akan tetapi, memang demikian faktanya. Indonesia dan keindonesiaan terbentuk atas beragam variabel berbagai suku bangsa dan gagasan. Kedua variabel pembentuk tersebut memiliki kisahnya sendiri yang begitu kompleks untuk dipahami. Terutama jika berkaitan dengan masyarakat peranakan, kelompok masyarakat yang terus dipertanyakan ikatan keindonesiaannya.

Huub de Jonge, antropolog asal Belanda, mencoba menelusuri dinamika kehidupan masyarakat Arab Hadhrami di Hindia. Jonge tertarik meneliti masyarakat Arab Hadhrami setelah bertemu sebuah keluarga dari kelompok ini dalam penelitian lapangannya di Madura. Mengacu pada arsip dokumen dan koran, Jonge mengisahkan kehidupan orang-orang yang berasal dari Hadramauth, Yaman Selatan ini. Melalui 8 bab yang termuat di dalamnya, kita dipertemukan dengan catatan yang terentang dari tahun 1900 hingga 1950. Rangkaian tahun yang menampilkan transisi kehidupan dari masa pemerintahan kolonial Belanda, pemerintahan militer Jepang sampai pada Republik Indonesia yang baru berdiri.

Jonge menyebutkan bahwa orang Arab Hadhrami mulai masuk ke kepulauan Asia Tenggara pada abad ke-10. Mereka berhasil menancapkan pengaruhnya di beberapa daerah pesisir nusantara melalui bidang perniagaan. Oleh karena itu, tak sulit untuk menemukan komunitas-komunitas Arab Hadhrami di bandar yang menjadi simpul perdagangan. Pertumbuhan komunitas tersebut juga dianggap berperan langsung dalam proses penyebaran ajaran Islam di kepulauan Hindia.

Buku ini mengangkat konflik internal di kalangan orang Hadhrami, sebuah persoalan yang masih sangat jarang diketahui awam. Konflik tersebut diawali oleh adanya perselisihan antara golongan sayid dengan syekh perihal pandangan keagamaan dan hubungan sosial yang kaku. Secara tradisional, terdapat tingkatan hierarki dalam struktur masyarakat Arab Hadhrami. Kelas tertinggi adalah sayid, bangsawan agama keturunan Kanjeng Nabi Muhammad dari garis cucunya, Husein. Mereka beremigrasi dari Basrah ke Irak lebih dari 1000 tahun lalu. Berikutnya adalah syekh, elite agama kelahiran Hadhramauth dan qabili, penguasa sekuler di Hadhramaut. Kelas sosial terendah ditempati masakin, yang terdiri dari para pedagang, buruh, pelayan, dan budak.

Pada mulanya, kekakuan hierarki tersebut sempat berlaku juga di Hindia, hingga suatu masa, kelompok non-sayid mulai mengabaikannya. Hubungan antara golongan sayid dan syekh perlahan memanas dan berubah menjadi permusuhan. Ahmad Soerkati, seorang pengajar asal Sudan berpikiran reformis didikan Makkah yang memantiknya. Ia mengkritisi keangkuhan aristokratis para sayid dalam berperilaku. “Soerkati menyerang pemuliaan diri dan delusi kesucian kaum sayid dan menganjurkan penghapusan cium tangan,” ungkap Jonge (hlm, 18). Perseteruan antara sayid dengan syekh hadir dalam bentuk sentimen, saling mencaci bahkan hingga serangan fisik.

Pada lingkup eksternal, kondisi yang lebih pelik menyelimuti dinamika kehidupan orang-orang Arab Hadhrami. Kehadiran mereka lekat dengan stereotip “lintah darat, penipu, dan parasit” (hlm, 49) yang disematkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa mereka akan menjadi agen penyebar ideologi Pan-Islamisme. Juga layaknya vreemde oosterlingen atau masyarakat timur asing lain, mereka dipaksa tunduk pada kebijakan segregasi permukiman serta pemberlakuan surat jalan. Akibatnya, kehidupan mereka di Hindia semakin terkekang. Karena itu, masyarakat Arab Hadhrami kemudian menuntut pemerintah kolonial supaya menyetarakan posisi mereka dengan masyarakat Eropa.

Konflik internal dalam kelompok masyarakat Arab Hadhrami yang diangkat Jonge menyingkap dimensi lain kehidupan di Hindia yang jarang terbahas. Permasalahan tersebut menjadi potongan ganjil dalam episode kolonialisme. Dimensi konflik semakin meluas ketika unsur nasionalisme hadir dalam pergulatan identitas masyarakat Arab Hadhrami di Hindia.

Jika sebelumnya konflik berkutat pada stratifikasi sosial tradisional, kini ia berkembang menjadi perdebatan antargenerasi. Jonge menuliskan bahwa bagi para wulaiti atau orang-orang Arab Hadhrami totok enggan melepaskan ikatannya dengan tanah kelahiran. Sementara bagi generasi muda yang merupakan muwallad—anak perkawinan campuran—gagasan tersebut terasa begitu asing. Bagi mereka, Hindia, atau kelak Indonesia, adalah tanah tempat mereka lahir, tumbuh, serta terikat secara sosiokultural, bukan daerah pesisir di selatan Yaman sana.

Arena pertarungan wacana nasionalisme masyarakat Arab Hadrami kemudian memunculkan satu nama yang dianggap memiliki peran penting, Abdul Rahman Baswedan seorang wartawan cum politisi kelahiran Ampel, Surabaya. Dalam bab 3, Jonge mengisahkan kontribusi Baswedan dalam mewujudkan emansipasi masyarakat Arab Hadhrami di Hindia pada beberapa isu sosial-budaya. Mulai dari masalah sosial, kekerabatan, praktik keagamaan hingga kesetaraan antara laki-laki dan perempuan adalah beberapa isu yang berusaha diangkat serta dikritisinya. Melalui artikel yang diterbitkan beberapa harian, Baswedan berusaha mendorong transgresivitas dalam kehidupan masyarakat Arab Hadhrami.

Ia juga memprakarsai pendirian Persatoean Arab Indonesia (PAI) dengan bergerilya ke beberapa komunitas Arab Hadhrami. PAI kelak menjadi wadah yang mengintegrasikan komunitas Arab dengan visi perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Jonge menyebutkan bahwa dalam bergerak, PAI mengangkat asas emansipasi pemberadaban yang bertujuan untuk membersihkan harkat masyarakat Arab dari stereotip buruk yang melekat. Jalan juang PAI jelas tidak mulus-mulus saja. Beragam pertentangan datang menghadang langkah mereka. Selain bergerak melalui jalur keorganisasian, PAI juga memanfaatkan media massa sebagai corong propagandanya.

Disebutkan oleh Jonge, PAI menerbitkan dua berkala, yaitu Insaf dan Sadar. Aliran Baroe, yang terbit bulanan, menjadi amunisi tambahan dari PAI untuk menggedor dan memantik diskursus di kalangan masyarakat Hadhrami. Melalui Aliran Baroe, mereka mengangkat bahasan yang bervariasi, mulai dari politik, pendidikan hingga konstelasi gerakan nasionalisme di Indonesia.

Tak hanya melalui pers, PAI juga berusaha memupuk emansipasi anggota PAI melalui pertunjukan drama. Yang termasyhur ialah Fatimah, ditulis oleh Hoesin Bafagih, seorang wartawan yang dianggap cukup progresif. Lakon yang pertama kali dipentaskan dalam kongres PAI pada April 1938 tersebut mengkritisi beberapa persoalan yang terjadi. Mulai dari permasalahan pendidikan, warisan hingga praktik kawin berkali-kali para pria Arab kaya menjadi hal yang diangkat. Sontak Fatimah mengundang protes dari beberapa pihak, khususnya para wulaiti karena dianggap memberikan penggambaran buruk. Setelah rentetan kecaman dan larangan, Fatimah akhirnya digelar kembali pada Oktober 1939 di Batavia.

Masa Perang Dunia II membawa pengaruh yang cukup signifikan bagi kehidupan dan kesadaran orang-orang Arab Hadhrami di Hindia. Suasana genting dan tak menentu menimbulkan pergolakan batin dalam menentukan afiliasi yang harus mereka ambil. Sikap Jepang yang tak segan menampilkan kecurigaan pada masyarakat Arab Hadhrami membuat mereka semakin terdesak.

Di sisi lain, terdapat keberjarakan antara gerakan yang dilakukan oleh komunitas Arab Hadhrami dengan gerakan nasional secara umum. Hal tersebut disebabkan karena masing-masing kelompok memiliki serta sibuk dengan permasalahannya sendiri. Meskipun begitu, Baswedan secara konsisten terlibat aktif dalam gerakan kemerdekaan. Ia menjadi anggota BPUPKI dan kelak ketika Indonesia merdeka, ia diangkat menjadi wakil menteri bidang penerangan.

Pada masa-masa awal revolusi kemerdekaan, silang pendapat di antara masyarakat Arab Hadhrami kembali muncul. Belanda, yang belum mengakui kemerdekaan Indonesia, kembali datang dan bercokol di beberapa wilayah serta berencana mendirikan negara federal. Para golongan Arab Hadhrami totok merasa bentuk tersebut dapat mengamankan posisi ekonominya sehingga memilih untuk memihak Belanda.

Di sisi berseberangan, para mantan anggota dan simpatisan PAI lebih memilih bentuk republik. Ketika Belanda sepenuhnya angkat kaki, mayoritas masyarakat Arab Hadhrami memilih kewarganegaraan Indonesia. Mereka pun mulai mengintegrasikan diri, meskipun harus menerima label “bukan asli” pada kartu registrasi.

Satu hal yang sangat menarik dari buku ini adalah ingin menunjukkan bahwa masyarakat Hadhrami bukanlah entitas yang tunggal. Latar belakang sejarah serta pergulatan internal yang terjadi membentuk cara mereka berinteraksi dengan kelompok masyarakat lain, khususnya masyarakat lokal. Proses mereka dalam mengindentifikasi identitas pun berkelindan dengan refleksi atas posisi sosial dan ekonomi mereka di tanah yang baru. Berbagai strategi dan taktik dilakukan untuk mempertahankan kehidupan mereka sebagai kelompok masyarakat yang berada “di antara”. Contohnya adalah dengan menjadikan bahasa Melayu sebagai alat komunikasi harian mereka.

Ketika Indonesia telah berhasil merengkuh kemerdekaan, masyarakat Arab Hadhrami tetap dianggap sebagai yang liyan, seperti kelompok masyarakat peranakan lainnya. Kondisi yang sialnya tak jarang masih terjadi hingga saat ini. Kelompok masyarakat peranakan Tionghoa misalnya, masih kerap dinegasikan posisinya dalam konteks kewarganegaraan.

Melalui pemaparannya, Jonge menunjukkan bahwa identitas merupakan sesuatu yang terus dikonstruksi, baik oleh faktor internal maupun eksternal suatu kelompok masyarakat. Identitas suatu kelompok masyarakat selalu berkelindan dengan konteks sosio-historis dari lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu, buku Jonge ini menjadi penting untuk dibaca bagi mereka yang tertarik menelusuri kajian mengenai komunitas diaspora pada khususnya, maupun wacana identitas pada umumnya.

Category : resensi

SHARE THIS POST